第119回医師国家試験を振り返る ~国試総評~

4/1/2025- 4年生

- 5年生

- 6年生

こんにちは、テコムです!

2025年2月8日~9日に、第119回医師国家試験が実施されました。本記事では、テコム講師より第119回医師国家試験の総評をお送りいたします。次の国試を目指す方や、これから国試対策を始める方はぜひご一読ください!

第119回医師国家試験 総評

【問題形式】 各ブロックの構成、問題数は昨年からの変化はない。医学各論(A/Dブロック)が各75問、医学総論(C/Fブロック)が各75問、必修(B/Eブロック)が各50問で、合計400問であった。

【総評】

第118回と比較して難化した。特に一般臨床は大きく難易度が上がり、苦しんだ受験生が多かったものと推察される。一方、全400問を見渡すと、セットとしての完成度は極めて高く、現代の医師国家試験の1つの完成形を示すものであった。

「今年は難化した」「今年は易化した」という言葉は、毎年の医師国家試験のたびに繰り返される。しかし、そもそも「難化した」とはどういうことだろうか。もちろん、難化した年は一般臨床のボーダーラインは下がり、易化した年は上がる。しかし、それはあくまで「難化」「易化」の結果に過ぎない。どのような問題が出題されれば、受験生は「今年は難化した」と感じるのだろうか。

すでに過去問演習を十分に積んでいる学生であれば、「過去問で出題されたことがない、新しい知識を問われる問題が多い年は、難化と感じる」と答えるかもしれない。確かに、数年前までの医師国家試験の「難化」はそうであった。毎年のように新しい内容が出題され、それに対応するべく翌年の受験生の負担が増える、そしてその年もまた新しい内容が出題されるため、翌々年の受験生の負担がさらに増える……、という負のサイクルが働いていた。いわゆる「国試のインフレ化」である。

しかし、第119回の「難化」は、これまでの難化とは決定的に違った。第119回のセットに対して「見たことも聞いたこともない問題が多かったから難化した」と分析するのは、明確な誤りである。

その理由は、一般臨床の300問について、次のような分析を行うことで明らかになる。

以下に、一般臨床の各問題を編集部で3つにグループ分けし、各グループに含まれる問題数をリストアップした。次の表はその結果である。近年で一般臨床のボーダーラインが最も高かった第118回の結果を横に並べて示している。

| 第119回 | 第118回 | |

| グループ1 過去問と同一、または正解肢の内容を理解していれば解ける問題 | 115問 | 141問 |

| グループ2 過去問の問題文、または不正解肢にヒントがある問題 | 87問 | 56問 |

| グループ3 過去問のみでは正解が導けない問題 | 98問 | 103問 |

| 合計 | 300問 | 300問 |

この分類は、あくまで「過去問の情報のみからその問題の正解を導けるか?」という点から見た分析であり、問題の難易度とは直接関係しない。例えば、その場で「常識で」考えれば解けるような問題であっても、過去問に出題がなければグループ3に分類している(例えばD46:喫煙者への適切な声かけ)。 この表を見ると、きわめて興味深い事実に気づく。グループ3、すなわち「過去問のみでは正解が導けない、全くの新作問題」の問題数は、第118回の103問に対して、第119回は98問とほぼ同数である。すなわち、「第119 回では、過去問と異なる新しい知識を大量に必要とししたため難化した」という分析は明確な誤りであることが分かる。

第118回と第119回の最大の差は、グループ1の問題が大きく減った、すなわち「過去問で問われた知識をそのまま使えば解ける問題(プール問題)が激減した」ことである。逆に、グループ2の問題、すなわち「過去問の問題文や、正解肢以外の選択肢をよく吟味しておけば正解できる問題」は大きく増えた。

これを踏まえると、受験生の言う「難化」の正体は、「過去問と見た目が全く同じ問題が少なく、答えに自信が持てない問題が多かった」ということに他ならない。100%の確証が持てない問題が並ぶセットを解き進めていくうちに、受験生が不安に感じるのも当然であるし、それを一言で形容するならば「難化」という言葉がぴったり当てはまるだろう。

しかし、裏を返すと、一般臨床の300問のうち200問近くは、過去問にヒントが散りばめられていた、ということもまた事実である。すなわち、過去問のすべての問題に関して、その選択肢や問題文を含めて丁寧な吟味・検討を行っていれば、選択肢に悩むことはあったにせよ、結果的に正解にたどり着ける問題も多かった。その意味において、第119回は全体として極端に難しいセットではなかった。

第118回の総評において、「正解肢、不正解肢を含めて、すべての選択肢に対する漏れのない知識を身につける」ことの重要性を指摘したが、第119回ではこの点がよりシビアに問われる試験となった。過去問の内容を十分に理解し、「どんな方向から問われても答えられる」状態まで仕上げていた受験生にとっては、第119回はこれまでの国試と同様に高得点を狙えるセットであっただろう。一方、過去問の答えを覚えるだけの短絡的な学習にとどまった受験生にとっては、最初から最後まで自信が持てない問題が並ぶ、鬼のようなセットに見えたことだろう。すなわち、第119回医師国家試験は、過去問に対する「解像度の差」が、そのまま得点差に現れるセットであったと言える。

第118回は過去問を中心とした出題が多く、一般臨床のボーダーラインは例年と比較にならないほど上昇した。この反省から、第119回では「全体としての難易度アップ」が至上命題であっただろう。その一方で、医師国家試験という試験の特性上、専門医レベルの知識を要求するような「重箱の隅をつつく出題」をあまり増やすわけにもいかない。出題委員は非常に難しい作問を強いられたことだろう。

もちろん、全400問の中には、難問・奇問や、専門医でも意見が割れるような、いわゆる「悪問」の類も散見された。しかし、上記の分析からも分かる通り、新しい知識を問う問題数は第118回と同じである。すなわち、「新規に問う内容を例年と同程度に抑えつつ、一方で受験生の感じる難易度を上げる」というコンセプトは見事に達成された。この2つは本来、互いに矛盾するものであるが、この矛盾を解消しつつ、さらに高い次元での疾患理解を問うていくという姿勢は、まさに弁証法における「アウフヘーベン」そのものである。全400問のセットとしての完成度の高さは、近年に例をみないものであったと言える。

【問題構成】

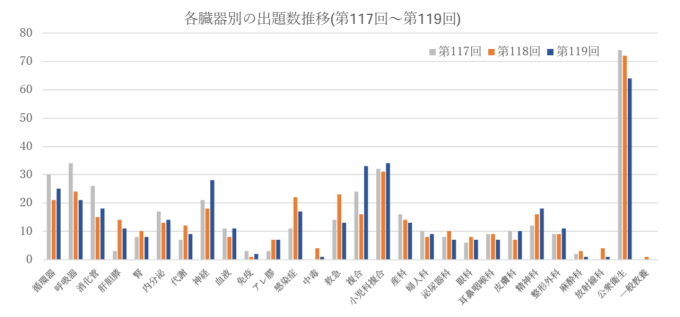

・第117〜第119回の臓器別の出題数を以下に示す。第119回は公衆衛生の出題数がやや減少した。また、分野横断的な出題(特定の臓器に分類できない問題)が目立った。しかし、いずれも年度による誤差の範疇であろう。

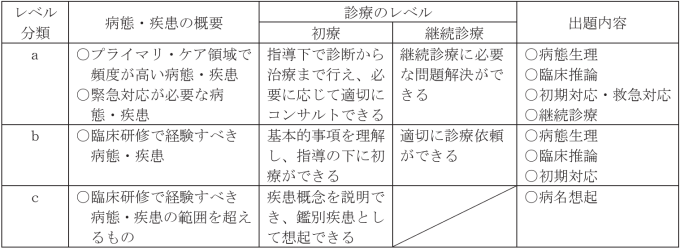

・「令和6年版医師国家試験出題基準」から、新たに「レベル分類」が導入された。以下に示すように、レベルaは「頻出疾患・緊急疾患」、レベルbは「やや頻度が低いが経験すべき疾患」、レベルcは「概念を説明できれば良い疾患」、という分類となっている。

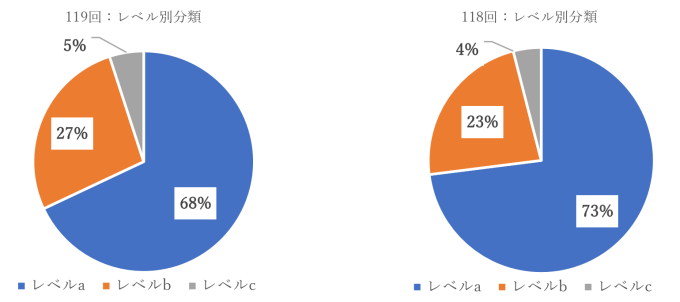

・第119回のレベル分類は下記の通りで、レベルaの疾患が半数以上であった。レベル分類が導入されてから2回しか試験が行われておらず、今後の傾向に注視していく必要はあるが、結局はレベル分類に関わらず、記載されているすべての疾患が出題範囲である、という事実に変わりはない。

【必修】

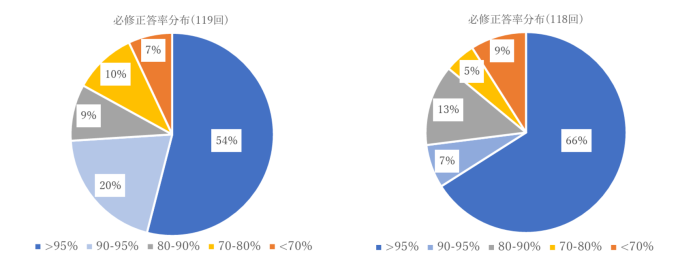

・必修問題も例年と比較してやや難化した。特に一般問題(1点/問)の難易度が上昇し、正答率の低い問題が目立った。以下に、第118回と第119回の正答率分布を示すが、やはり第119回は正答率の低い問題が多く、特に大半の受験生が自信を持って正解できる問題(正答率95%以上)はわずかに全体の54%であった。

・B1(疾患と俗称の関係)、E17(最も多くの遺伝子を含む染色体)など、これまでの必修の出題傾向からやや外れた問題も目立ち、これらの問題は受験生の正答率も低かった。

・一方、臨床問題(3点/問)は比較的平易な出題が多かった。このため、全体として80%の得点を確保するのは難しくなかったと思われる。しかし、あくまでこれは結果論であり、必修のプレッシャーと戦う試験中の受験生の心中は察するに余りある。「80%に十分届く」という仕上がりで満足せず、「いかなる問題が出題されても、必ず80%を超える」という完成度まで実力を高めておくべきである。

・出題者のメッセージ性が込められた出題も見られた。例えば B17 は保存期の慢性腎不全患者の食事療法を問う問題であるが、実臨床において腎不全患者がしばしば直面する「蛋白や塩分は制限しないといけないが、その一方で総エネルギー量はしっかりと確保しなければならない」というアンビバレントな状況を見据えた出題である。また、B40は「”喘息が治らない”というプレゼンテーションの裏に、腫瘍による気道狭窄が隠れていることがある」という、実臨床における喘鳴のピットフォールを問うた問題である。ただ問題を解くだけではなく、作問者が何を意図してその問題を出題したか、という視点を持つと、単調な問題演習もより面白くなるだろう。

【一般臨床 ― 各論】 ・受験生の正答率をもとに分析すると、第119回では内科/外科の難化が目立った。マイナー科はやや易化し、小児科/産婦人科は平年並みであった。公衆衛生は、毎年のように新しい知識が要求されるが、本年は極端な難問は少なかった。しかし、難易度は年によって様々に変化するため、「たまたま第119回の難易度はそうだった」というだけで、それに一喜一憂するべきではないことは言うまでもない。

・内科/外科では、ここ数年の医師国家試験では、状況に応じた臨床判断を行わせる問題が「流行り」であった。もちろん、第119回でもそのような流れは踏襲されている。例えば、F55は頭部打撲による脳震盪が疑われる患者に対して頭部CTの必要性を評価する問題で、救急外来の現場でもよくあるシチュエーションであろう。

・一方、ここで第119回の出題のもうひとつの重要な特徴を指摘しよう。すなわち、「より細かい状況、条件を問題文に追加し、疾患のステージやサブタイプごとの治療方針を問う」という出題方針が明確になったことである。

・例えばA37(進展型小細胞肺癌に対する治療方針)を見てみよう。本問では、ステージ4の非小細胞肺癌においては必須の検査であるドライバー遺伝子変異やPD-L1 の提出が、小細胞肺癌においては不要であることを理解している必要があった。「全身に転移した肺癌では化学療法を行う」という知識だけでは不十分であり、特に小細胞肺癌というサブタイプに対する治療アプローチが問われた出題であった。内科専門医に出題されたとしても、ある程度の差がついたであろう(本問の正答率は約54%)。

・また、A58(慢性膵炎の治療)では、過去問で繰り返し出題があった代償期の治療ではなく、外分泌能が廃絶した非代償期における治療方針がはじめて出題された。これも「疾患のステージごとの治療方針を問う」という出題方針に沿うものであり、初見の受験生にとっては極めて厳しい出題であった(正答率は約14%)。

・この「疾患のステージ、サブタイプごとの治療方針を問う」という問題は、過去にも少数ながら出題されていたのだが、本格的な出題がみられたのは今回が初である。とりも直さず、過去に出題された問題、疾患をベースにして、難易度を一段階高くした問題を作問できる、ということを意味する。今後の医師国家試験における出題のトレンドになることが予想される。

・D72(結核の治療効果判定)や、F71(心原性ショックに対するECMOの適応)など、専門医レベルの知識を要求する難問もみられた。その一方で、A46(Fisher症候群の自己抗体)、D70(Basedow病でみられる検査所見)など、過去問と全く同一の出題もあった。分からない問題が出題されても、切り替えて次の問題へ進む勇気が重要である。

・マイナー科は総じて穏やかな出題であり、内科/外科とのバランスを取ろうという意図が感じられた。一方で、D6(大腿骨頭壊死の原因)、F20(精神症状と精神機能)など一部に難問もみられた。

・過去問で出題された画像の使い回しは今回もみられた。例えば、A63(体軸性関節炎)は110D25と同一の画像、D68(下咽頭癌の診断)は107D26・113A46と同一の画像で、今回が3回目の出題である。昨年も指摘したが、古い過去問であっても出題者側にはプール問題としてストックされており、今後も繰り返し出題されるため、各疾患の典型的な画像は頭にイメージできるようにしておくと良いだろう。

・小児科および産婦人科の難易度は例年通りだが、この2科目は例年、専門医レベルの知識を要求する難問が出題され、翌年以降の受験生の負担を増やす一因になっている。本年も例に漏れず、A36(クレチン症におけるエックス線撮影部位)、C53(幼児期のワクチン接種スケジュール)、F37(反復流産の精査)など、専門医レベルの知識を要求する酷な出題がみられた。

・公衆衛生は出題数自体がやや少なく、極端な難問も少なかった。C27(薬害エイズ)、C47(二酸化炭素中毒)など話題性のある問題が散見されたが、合否への影響は少ないだろう。

【一般臨床 ― データからの分析】

・一般臨床の出題傾向について、ここではさらに細かい分析を加えていく。冒頭でも述べたように、第119回において、完全な新出問題の数は第118回とほとんど同じであった。

・しかし、賢明な学生諸君はすでに気付いているかもしれない。「いくら新出問題の問題数が同じと言っても、新出問題の正答率が前回よりも下がっていれば、それが難化の原因と言えるのではないか?」ということである。

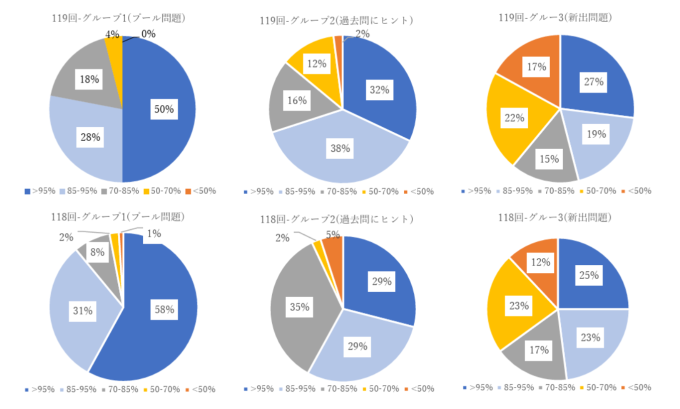

・そこで、第118回と第119回を比較して、「各グループに含まれる問題の正答率の分布」をさらに細かく見てみよう。結果は以下である。

| 第119回 | 第118回 | |

| グループ1 過去問と同一、または正解肢の内容を理解していれば解ける問題 | 115問 | 141問 |

| グループ2 過去問の問題文、または不正解肢にヒントがある問題 | 87問 | 56問 |

| グループ3 過去問のみでは正解が導けない問題 | 98問 | 103問 |

| 合計 | 300問 | 300問 |

・現代の医師国家試験においては、簡単な問題の正答率は100%に限りなく近くなるため、分類の基準となる正答率は「95%」、「85%」、「70%」、「50%」とした。受験生全体のレベル向上を考えると、過去問の類題が出題されたとして、その正答率が70%を下回ることは現実的に考えにくい。つまり、合否を分けるのは「70-85%」の問題を可能な限り正解すること、そして「85-95%」の問題を絶対に失点しないことである。

・こうして見ると、グループ3(新出問題)の正答率の分布は、第118回と第119回でほぼ同じであった。問題数のみならず正答率の分布まで類似していた、という事実は注目に値する。すなわち、新出問題は、その質・量いずれも、第118回と第119回でほとんど差がなかった、と結論付けられる。

・グループ2(過去問にヒントがある問題)の問題数が、第119回では大幅に増加したことはすでに述べた。正答率の分布を見ても分かるように、受験生の間の差が最も開くのがグループ2の問題である。過去問の問題文や細かい状況設定を読み飛ばしていたり、正解選択肢の内容しか覚えていなかったりすると、このグループ2の問題で大きく遅れを取ることになる。正答率70-85%、および85-95%の「合否を分ける問題」の多くがこのグループ2に含まれる。

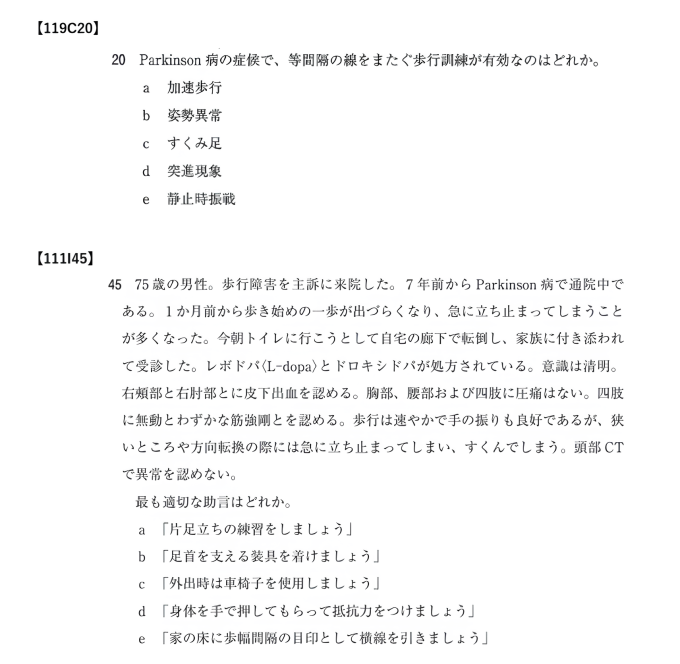

・グループ2の問題の例として、上で述べたポイントが最も露骨に問われた問題を1つ挙げておこう。C20(Parkinson病において等間隔の線をまたぐ訓練の目的)は、Parkinson病に特徴的な「すくみ足」を答えれば正解である。一方、111I45では、すくみ足の具体的な症候が問題文中にしつこく記載されており、この問題は「等間隔の線を用いた歩行練習」を正解肢として選ばせる問題であった。つまり、C20は111I45の「問い」と「答え」を逆にした問題である。その点に気付けばC20は迷わず正解できるはずだが、過去問の問題を眺めて正解肢を選ぶだけの演習を繰り返している受験生は足をすくわれたと思われ、まさに差がつく良問であったといえる(本問の正答率は約79%)。

・この問題からも明らかなように、「過去問の問題文と正解肢のペアを機械的に覚える」という勉強では、グループ1の問題は解けても、グループ2の問題を解き切ることは不可能である。この壁を超えるためには、過去問をいかに丁寧に解くか、という点を常に意識しなければならない。正解肢、不正解肢を含めて、すべての選択肢に対する漏れのない知識を身につけることが最も重要である。

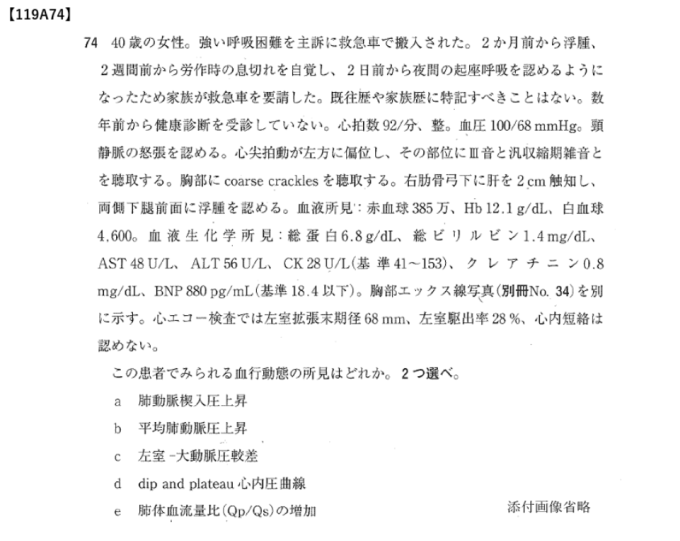

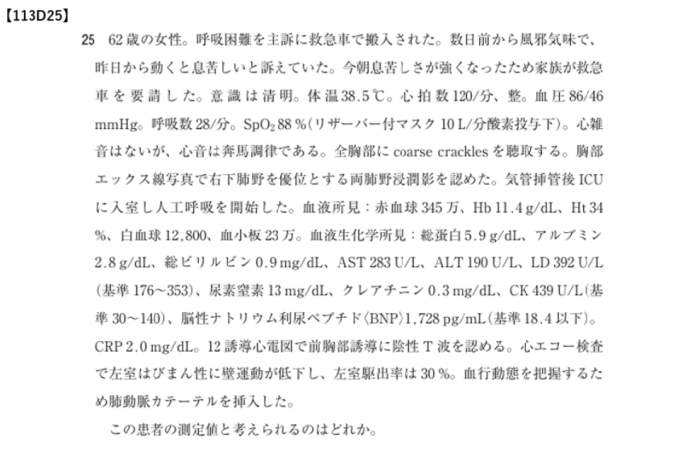

・グループ1の問題は、基本的に過去問と同一の知識・内容を問う出題(プール問題)である。しかし、第119回ではプール問題であっても、病歴や身体所見が過去問と比べて複雑になっており、これらに目を奪われると正解までたどり着けない問題が目立った。このため、グループ1全体の正答率が、第118回と比較して下がっていることは注目すべきポイントである。 ・例えば、A74(急性心不全における血行動態)は、問われている内容自体は113D25と同じなのだが、病歴や検査所見の情報が増えており、これらがミス・リーディングとなって正答率が伸び悩んだ(正答率は約66%)。

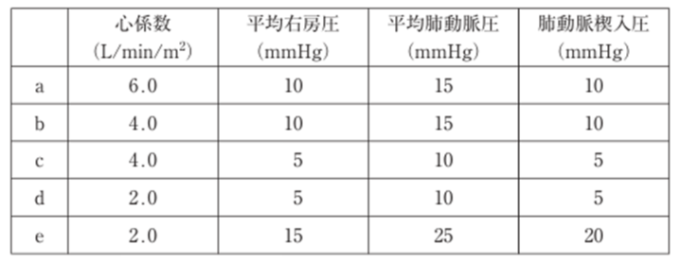

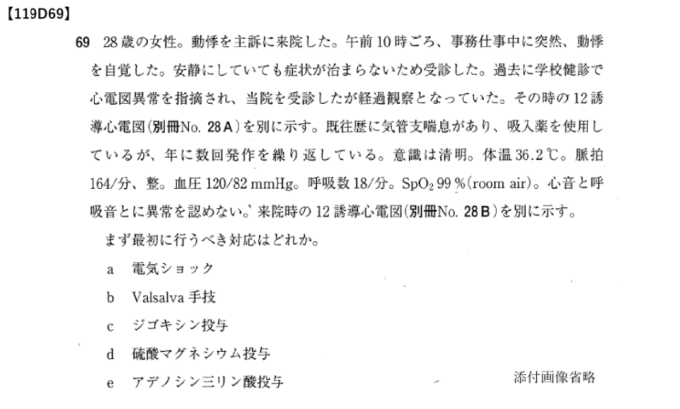

・また、D69(PSVTの初期治療)の正解肢は過去問の112D65と同じであるが、選択肢にATP投与が含まれており、「コントロール不良の喘息」という条件が追加されたことで、この選択肢が禁忌肢に変化していることに注目して欲しい(正答率は約94%)。

・グループ1の問題の正答率が下がったもうひとつの原因として、古い過去問のリバイバルが散見されたことがある。例えば、D44(無顆粒球症の治療)は98A33と同一の問題、F23(求心性視野狭窄をきたす疾患)は75B39や80C63で問われた内容であり、実に30年以上前の出題である(正答率はそれぞれ約66%、約34%)。

・これらの問題で確実に正解を得るためには、直近の過去問だけでなく、遡ってできるだけ多くの過去問にあたる必要がある。過去問の数はすでに10,000 問を大きく超えており、これらに隅々まで目を通して理解する、という状況は受験生にとって相当に厳しい。しかし、多くの受験生が早くからの国試対策を行っており、受験生全体のレベルが上がっているのもまた厳然たる事実であり、この程度の学習量はもはや「当たり前」かもしれない。付け焼き刃的な対策では到底太⼑打ちできず、「確実に合格圏内に入る」には血の滲むような努力が求められる試験になっていることが理解できるだろう。

【禁忌】

・全体として、過去問と明らかに異なる禁忌肢の出題はなかった。多くは過去に繰り返し強調され対策されてきた内容であった。

・第118回と比較して一般臨床のボーダーが下がることが予想されるため、出題者側が「禁忌による不合格」を積極的に増やそうとする理由はなく、過度に禁忌肢判定を意識する必要はないと考えている。

【英語問題】

・A3 に脳神経関連の一般問題が出題され、難易度が高かったが、それ以外は特記すべきものはなく、例年通りであった。あくまで医学知識を問う試験であり、医学知識を構成するひとつの要素として「医学英語」が含まれていると考えるべきである。過去問を中心に頻出の語彙を確認すれば十分だろうと思われる。

【今後の展望】

・冒頭にも述べた通り、これまでの医師国家試験では、毎年のように新しい内容が出題され、それに対応するべく翌年の受験生の負担が増える、という負のサイクルが働いていた。第118回では、この「国試のインフレ化」に歯止めをかけたい、という出題委員の意図が働いたため、プール問題を中心としたセットを出題した可能性がある、と指摘した。そして、プール問題を中心とした問題構成であっても、選抜試験として十分に機能することが分かれば、国試のインフレ化を食い止められるだけではなく、いずれ医師国家試験を CBT 化していく布石にもなる、と指摘した。

・しかし、第118回のボーダーラインはそれ以前と比較しても異様に高く(230点/300点)、やはりプール問題を中心とした問題構成では、資格試験・選抜試験として十分に機能しないことが明らかになった。これはひとえに、最近の受験生全体のレベルが指数関数的に上昇していることが理由である。

・第119回の作問からは、第118回の反省と、新たな出題の方向性の模索が感じられた。すでに何回も述べてきた通り、過去問の「問い」と「答え」を逆にする、既往歴などの情報を追加して正解肢を変える、疾患のサブタイプごとの治療方法を細かく問う、などの工夫を行うことで、問題の難易度を大きく上げることができるうえ、作問の幅も広がることが明らかになった。

・たとえ過去問にマイナーチェンジが加わったとしても、十分な学習を積んでいる受験生であれば、「過去問と問われていることは本質的に同じ」ということがすぐに理解できるため、得点を伸ばすことができる。一方で、過去問の問題文のキーワードを拾い、半ば適当に正解肢を選ぶだけの演習だけを繰り返してきた受験生は、このようなセットが出題された際には大きく失点する可能性が高い。「キーワードの文字面から正解肢を選ぶ」という過去問演習は、現代の医師国家試験の試験対策においてはきわめて非効率であり、特に直前期の学習において注意するべきポイントになるだろう。

・過去の医師国家試験も、全くの新出問題ではほとんど差がつかず、プール問題や過去問の類題をどれだけ正確に解けたか、という点が合否の分⽔嶺ではあったのだが、第119回のセットは過去問に対する解像度の深さがそのまま点数に現れるセットであった。受験生の得点の上下差はきわめて大きくなるものと予想される。やはり出題委員からしても、上下差が大きく開く問題構成こそが「本望」だろう。今後もこのような出題傾向は続くことが予想されるため、十分な対策を練っておきたい。

いかがでしたでしょうか?ご参考になれば幸いです。第119回医師国家試験の内容・解説は、準備が整い次第『モントレ国試』にアップいたしますので、ぜひご活用ください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

最新の投稿

-

こんにちは、テコムです! 2025年2月8日~9日に、第119回医師国家試験が実施されました。本記事では、テコム講師より第119回医師国家試験の総評をお送りいたします。次の国試を目指す方や、これから国試対策を始める方はぜひご一読ください! 第119回医師国家試験 総評 【問題形式】 各ブロックの構成、問題数は昨年からの

-

\ 完全無料の『モントレ国試』がさらにバージョンアップ! /

今回は臨床問題を対象に追加された「補助線モード」をご紹介いたします。「補助線モード」は、あなたの学習効率を飛躍させる新機能です! -

皆さんは、マッチング対策をどの程度行っていますか??「周りがマッチングについて気にし始めていて、おいて行かれている気がする」「部活の先輩や実習であう指導医は自大学の関連病院しか進めてこない」「マッチングについての説明会に出ていない」等々…今更マッチングについて聞けない!そんな人は多いのではないでしょうか?この記事では、中間発表倍率が日本一の川崎市立川崎病院の山内先生にご協力いただき『ここだけ抑えていればマッチングの概要は大丈夫!!』をまとめました!